Solar Astronomy

太阳天文学

Solar Astronomy

近日空间太阳活动概况

Space Weather Overview

太阳X射线通量(Solar X-ray Flux):这是指太阳在X射线波段内的辐射输出,通常以每平方厘米的能量(比如ergs/cm^2/s)来度量。太阳X射线的增加通常与太阳耀斑活动相关联,这是太阳活动的一种强烈形式,可以导致地磁暴和空间天气现象。

太阳质子通量(Solar Proton Flux):太阳质子通量是指来自太阳的高能质子的流量。当太阳发生诸如耀斑或冕层物质抛射(CME)等强烈活动时,会产生大量的高能质子。这些质子对于空间航行器和地球的无线电通信可能具有破坏性。

地磁活动(Geomagnetic Activity):地磁活动描述的是地球磁场的变化和扰动,这是由太阳风(一种来自太阳的带电粒子流)和地球磁场的相互作用引起的。强烈的地磁活动可能会导致极光的出现,同时还可能对电力系统、卫星通信和导航系统产生影响。

这三个参数都是太阳物理学和空间天气学中关键的测量方法,用于监测和预测太阳活动以及其对地球环境和人类技术系统的可能影响。

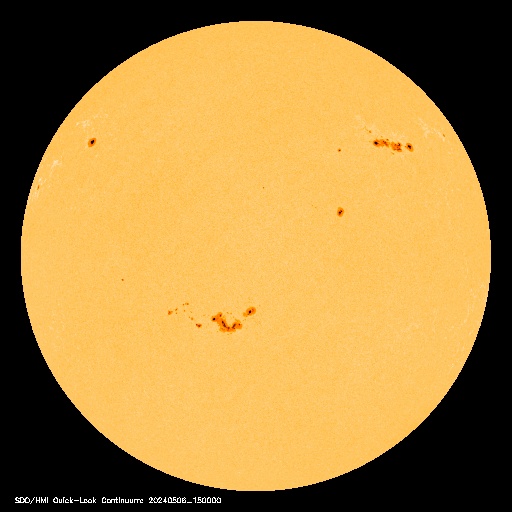

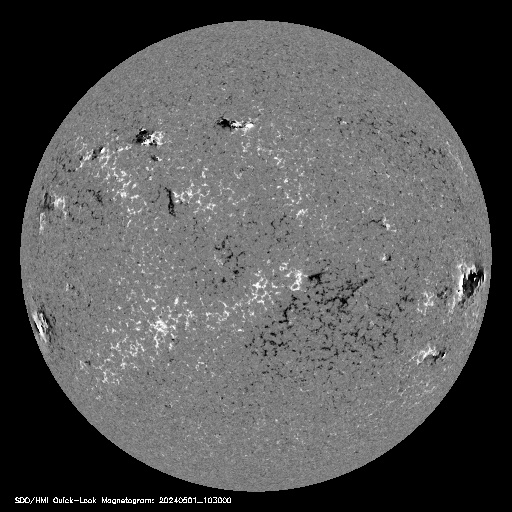

现在的太阳

The Sun Now

SOHO(Solar and Heliospheric Observatory)是太阳和日冕观测站的简称,它是欧洲空间局和美国航天局合作进行的一项太阳观测任务。SOHO的主要目标是研究太阳的内部结构和外部大气层(太阳风)。它自1995年12月以来一直在地球的L1拉格朗日点处进行观测,这是一个使得SOHO可以始终朝向太阳并避免地球阴影的位置。

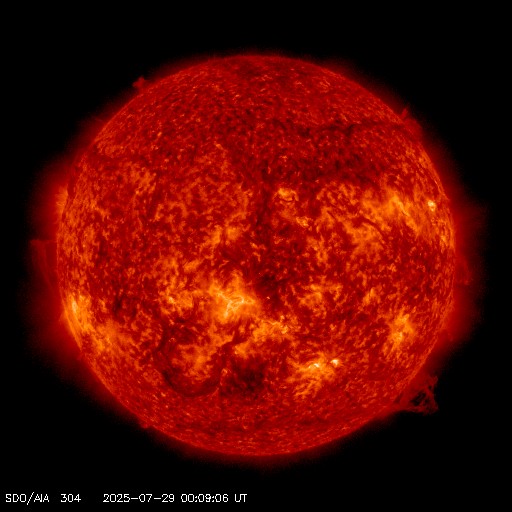

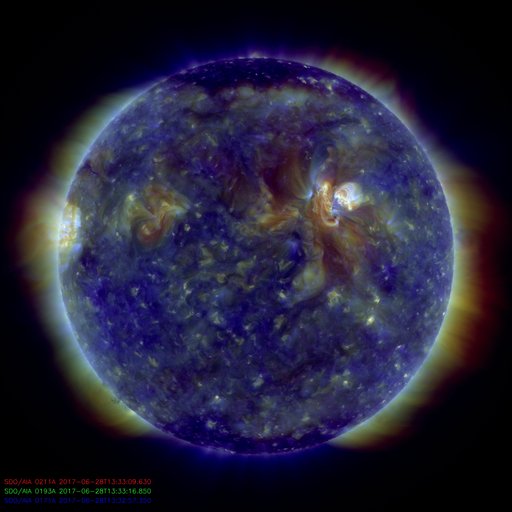

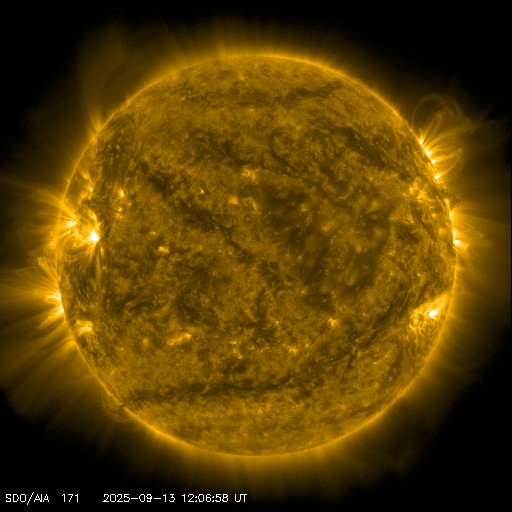

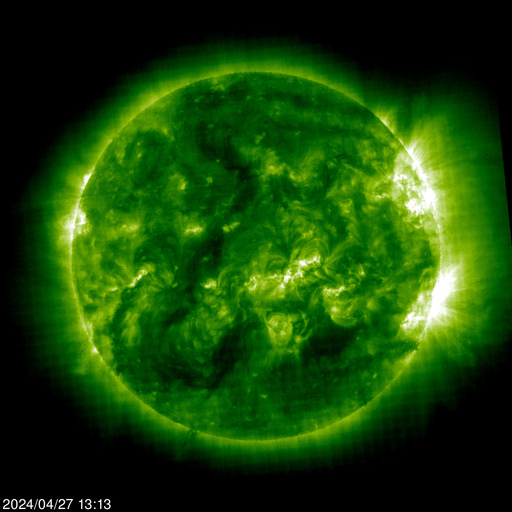

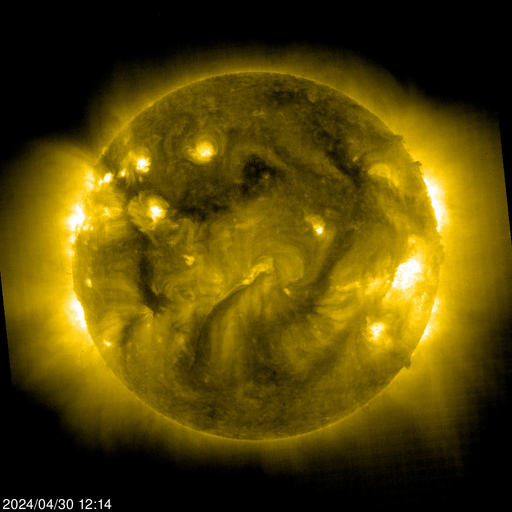

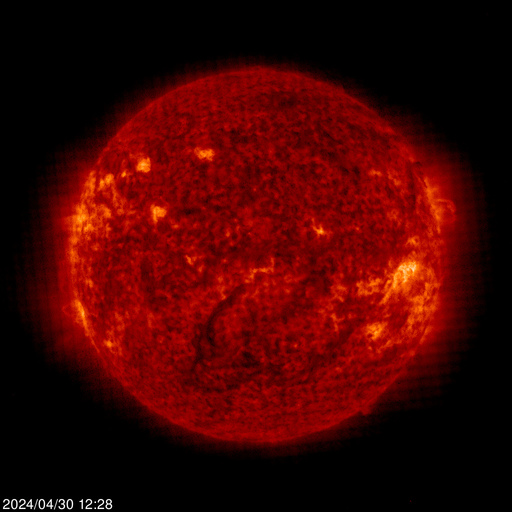

SOHO的Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT)可以在极紫外线波段观察太阳,其中包括171Å, 195Å, 284Å和304Å四个频道。下面是这四个频道的主要作用和区别:

- EIT 171Å:这个频道主要观测太阳大气层中温度约为1百万度的电离铁(Fe IX/X)发出的辐射。这项观察可以帮助我们了解活跃区域的演变以及太阳风的源区。

- EIT 195Å:这个频道主要观测温度约为1.5百万度的电离铁(Fe XII)发出的辐射,以及温度约为2百万度的电离铁(Fe XXIV)发出的辐射。这项观察可以描绘出活动区域、日珥和日冕质量抛射的图像。

- EIT 284Å:这个频道主要观测温度约为2百万度的电离铁(Fe XV)发出的辐射。这项观察可以提供关于活动区和太阳耀斑的信息。

- EIT 304Å:这个频道主要观测温度约为5万度到10万度的电离氦(He II)发出的辐射,以及温度约为2百万度的电离铁(Fe XV)发出的辐射。这项观察可以提供关于过渡区和日珥的信息。

以上的温度都是以赫兹(Hz)表示的,这是一个表示频率的单位,其中1赫兹等于每秒一次循环。根据普朗克定律,更高的频率对应更高的能量,因此更高的频率的辐射来自更高温度的气体。

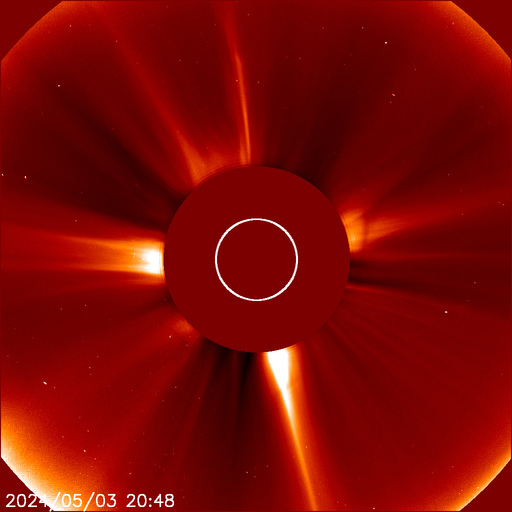

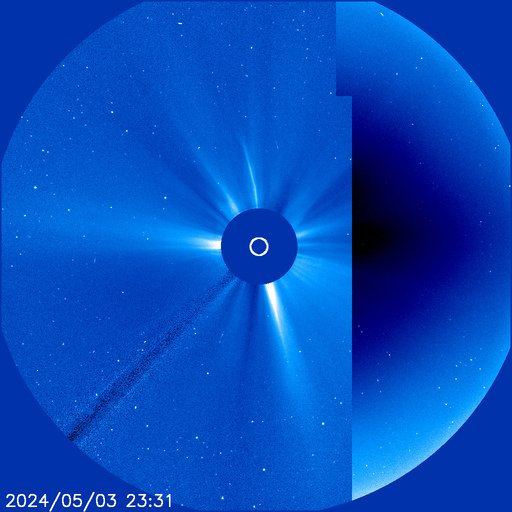

LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) 是由欧洲空间局和美国国家航空航天局 (NASA) 合作开发的一种太阳观测设备,主要用于观察太阳冕和太阳风。LASCO 设备安装在SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) 太阳和日球层观测站上。LASCO(大角度分光日冕图仪)能够通过用遮挡碟阻挡直接来自太阳的光线,从而在仪器内部创造一个人工日食,拍摄太阳冕的图像。图像中白色圆圈表示太阳盘的位置。日冕的最显著特征通常是冕层流,即几乎径向的条带,在C2和C3图像中都可见。偶尔,我们可以看到一个从太阳喷发出来并穿过两个日冕仪的视场的日冕物质抛射。从图像的左下角横穿到中心的黑影是用来支撑遮挡碟的结构。

LASCO能够提供有关太阳日冕(太阳大气层外部的白光区域)的重要信息,这是地面观测所无法捕捉的。这个仪器由三个日冕图像仪组成,它们可以覆盖从太阳表面到几百万公里之外的太阳大气。每个图像仪都有一个遮光板,可以阻挡直接的太阳光,使得我们能够看到通常被太阳强烈光线掩盖的较弱的日冕。

LASCO的主要作用包括:

- 监测和研究太阳日冕的结构和演变,特别是太阳风的源区和加速区

- 监测和研究太阳爆发和日冕物质抛射(CME)现象,这些现象可能对地球的太阳地球环境产生影响,从而影响到地球的电力网络、通信和导航系统等。

- 提供日冕的全局图像,这对于研究太阳活动与日冕动态之间的联系非常重要。

LASCO 设备包括三个冠状计:LASCO C1, C2, 和 C3。每个冠状计都有其特定的观测范围和目的。 LASCO C2 和 LASCO C3 是最常用的两个冠状计,它们的主要作用和区别如下:

- LASCO C2:

- LASCO C3:

观测范围:从太阳表面延伸到约 6 太阳半径的区域。 主要用于观察太阳冕内部的详细结构,包括日冕物质抛射(CMEs)的内部结构。 由于其较小的观测范围,C2 提供的图像分辨率较高。

观测范围:从太阳表面延伸到约 32 太阳半径的区域。 主要用于观察太阳冕的大范围结构,包括日冕物质抛射(CMEs)的大范围扩散。 由于其较大的观测范围,C3 提供的图像分辨率较低,但可以观察到更大范围的太阳活动。

LASCO C2 和 C3 的主要区别在于它们的观测范围和分辨率,它们分别用于观察太阳冕的内部结构和大范围结构。

日食

Solar Eclipse

日食又叫做日蚀,我们知道,地球绕着太阳进行公转,而月球又绕着地球进行公转。当月球运动到太阳和地球中间的时候,如果三者正好在一条直线上,月球就会挡住太阳射向地球的光,那月球身后的黑影正好就会落在地球上,这时就会发生日食现象。

日食分为日全食,日偏食,日环食,全环食。发生日食需要满足两个条件。第一个条件是日食总是发生在农历初一左右,但是,并不是所有的农历初一都必然发生日食,因为月球运动的轨道和地球运行的轨道并不在一个平面上。第二个条件是太阳和月球都移动到了月球运行轨道与地球运行轨道的交点附近,此时太阳离交点有一定的角度,在这种情况下才可以形成日食。

In this animation, the umbra portion of the Moon’s shadow barely reaches the Earth as it traces a path across North America. Credit: NASA's Scientific Visualization Studio.

太阳系中最大的爆炸

日冕物质抛射

Coronal Mass Ejections (CMEs)

日冕物质抛射(CME)是从太阳的日冕层抛射出来的物质,通常可以使用日冕仪在白光下观察到。抛射出来的物质主要是电子和质子组成的等离子(此外还有少量的重元素,例如氦、氧和铁),加上伴随着的日冕磁场。

CME以低于每秒250公里(km/s)到接近3000公里/秒的速度从太阳向外传播。朝向地球的CME最快可以在15-18小时内到达地球。较慢的CME可能需要几天才能到达。当CME离开太阳传播时,它们的体积会扩大,当到达地球时,更大的CME可以达到地球和太阳之间近四分之一空间的大小。

当日冕物质抛射(CME)是太阳系内规模最大,程度最剧烈的能量释放过程。一次爆发可释放多达1032尔格 (1尔格=10-7焦) 的能量和1016克的太阳等离子体到行星际空间,并且伴随10keV ~ 1GeV 的高能粒子流。CME爆发时,抛出大量的等离子体和以及固结其中的磁场结构(磁通量)。而大量物质和巨大能量将在太阳大气以及行星际空间产生激波,引发近地空间的地磁暴、电离层暴和极光等。

习惯上,人们通常把太阳现象分为宁静太阳现象和活动太阳现象。而活动太阳现象中的爆发现象主要就是包括太阳耀斑、爆发日珥和日冕物质抛射(CME),其中又以日冕物质抛射最为剧烈。这些爆发现象的主要特征就是在极短时间内(几十分钟)释放出极大的能量。

由于太阳离地球很近,因此这些能量的释放就可能对地球产生严重的影响。已知的包括,对空间探测和宇航的影响,对卫星运行和通讯的影响,对依赖电离层的地基通讯的影响,以及电网和电力设施,甚至输油管道的影响。它的影响可以说覆盖了地球上人们生活中的各个层面。

Images courtesy of NASA and the SOHO and STEREO missions.

Source www.nasa.gov

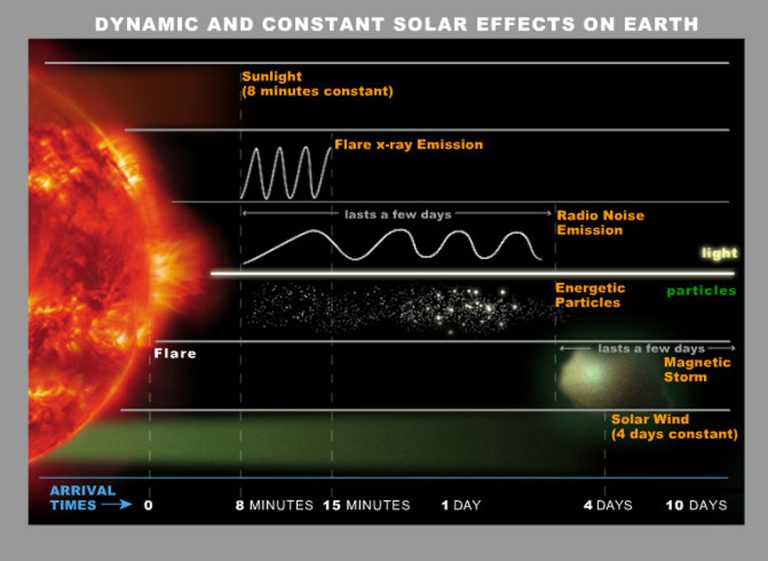

上图说明太阳对地球的各种动态和静态影响。太阳光和太阳风这两个太阳常数分别需要8分钟和4天才能到达地球。动态太阳事件(如耀斑、太阳高能粒子和日冕物质抛射)的到达时间是近似的,范围从立竿见影到几天。

Credits: NASA/BerkleyX射线太阳耀斑的分类

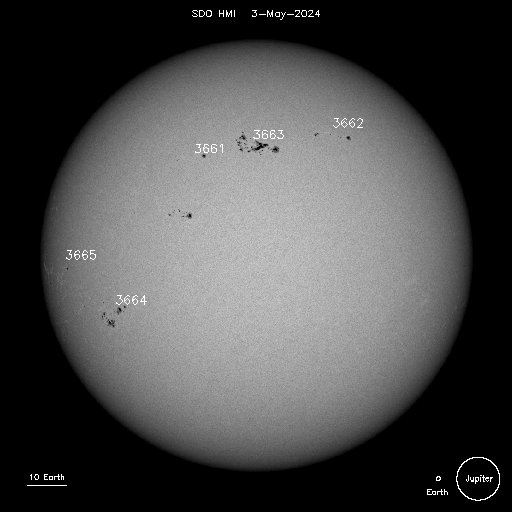

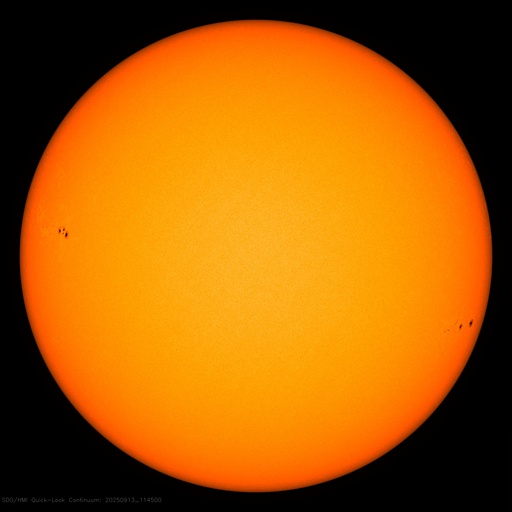

太阳耀斑(Solar flare)是太阳活动的重要表现,是太阳表面局部区域突然和大规模的能量释放过程,引起局部区域瞬时加热,向外发射各种电磁辐射,并伴随粒子辐射突然增强,所辐射出的光的波长横跨整个电磁波谱。

由于太阳光球的背景辐射太强,大多数耀斑不能在白光中观测到,辐射增强主要是在某些谱线上,其中以氢的Hα线(波长6563埃,颜色为橙红色)和电离钙的H、K线(波长分别为3968埃和3934埃)最为突出。当用这些单色光监视太阳色球层时,有时会在活动区附近的谱斑中看到局部小区域的突然增亮。增亮区由原有的谱斑亮度在几分钟内迅速增亮几倍甚至几十倍,然后在几十分钟至1~2小时内缓慢恢复至原有的谱斑亮度。

1892年7月,美国天文学家海耳首次观测到了太阳耀斑的单色像。20世纪50年代以前,太阳耀斑主要是依靠Hα单色光和可见区的光谱观测,这在地面上比较容易实现。因此,太阳耀斑的早先定义是指Hα单色光看到的太阳色球谱斑中的突然增亮现象,也称为色球爆发。

根据观测手段的不同,主要分为光学耀斑、X射线耀斑等。通常,可见光范围内的单色光观测的耀斑习惯地称为光学耀斑,X射线波段观测的耀斑称为X射线耀斑,与质子事件相对应的耀斑则称为质子耀斑。

- 光学耀斑: 太阳爆发时光学波段亮度突然增强的现象,称为光学耀斑;波长在3900~7000埃之间。耀斑在氢的Hα线和电离钙的H、K线上最为突出,非常有利于光学耀斑的观测。

- X射线耀斑: 太阳爆发时X射线通量突然增强的现象,称为X射线耀斑;波长在0.01~100埃之间。耀斑在极紫外波段有明显表现,可以用来监测。最大的X级耀斑是迄今为止太阳系中最大的爆炸,观看起来非常震撼。当太阳的磁场相互交叉并重新连接时,几十倍于地球大小的环形物从太阳表面跃起。在最大的事件中,这种重新连接过程所产生的能量相当于十亿颗氢弹。比如2022年4月份,太阳爆发过一次X2.2级别的耀斑,相当于几十亿颗巨型氢弹同时爆炸。2011年2月14日,出现了一个M6.6级耀斑,在随后的24小时内,接连产生很多次C级到M级光斑,2011年2月15日上午9时许,一个达到X2.2级别的耀斑正向地球而来,在2到3天内产生较强的对地效应。这是第24太阳活动周开始以来的第一次X级耀斑,也是本次太阳活动周迄今最大级别的耀斑爆发。而2003年10月底科学家目睹了一场有记录以来最大的太阳耀斑爆发。耀斑级别达到X28,致使瑞典南部的5万户居民短暂失去电力供应。

- 质子耀斑: 在耀斑发射的粒子事件中,当地球同步轨道探测到的质子能量大于10兆电子伏的通量超过10pfu时,表明这种事件中有很强的质子流,即发生质子事件,与之相对应的源耀斑称为质子耀斑。在日地空间行星际磁场的引导下,日面东半球发射的质子一般到不了地球附近,因此质子耀斑主要发生在日面西半球。质子耀斑大多为M级及以上级别的耀斑,发生后1小时~2小时内能够在地球轨道附近观测到其引发的质子事件。

- 白光耀斑: 白光耀斑是太阳耀斑中极为罕见的一种,由于能在白光范围内观测到而得名。太阳耀斑一般通过白光是不能观测到的,只有通过Hα线和电离钙的H、K线才能观测到。但有时在Hα线所看到的亮区中的一些更小的区域,通过白光也能看到突然增亮现象,持续时间大约几分钟,这就是白光耀斑。1859年卡林顿首次观测的太阳耀斑就是白光耀斑。

| X射线耀斑级别 | X射线的峰值流量(单位:瓦/平方米) | 对人类的影响 |

|---|---|---|

| A | < 10-7 | 无明显影响 |

| B | 10-7 ~ 10-6 | 无明显影响 |

| C | 10-6 ~ 10-5 | 无明显影响 |

| M | 10-5 ~ 10-4 | 在两极造成短暂的无线电停电和轻微的辐射风暴,可能会危及宇航员。 |

| X* | > 10-4 | 干扰手机信号,包括使用卫星导航的GPS等功能。如果强度再高一些, 可能会损坏外太空的卫星、包括接收卫星信号的大型通信设备, 甚至电网。最极端的情况,这玩意能直接让笔记本电脑、 或者手机等电子产品彻底失效、变成白板。 |

*X级表示最强烈的耀斑,虽然X级是最后一个字母,但有的耀斑的威力是X1的10倍以上,所以X级耀斑可以高于9级。第一个耀斑被分类为 X2.2 耀斑,第二个耀斑被分类为 X9.3 耀斑。X2 的强度是 X1 的两倍,X3 的强度是 X1 的三倍,等等。